午前0時30分、大船漁港に停泊中の第三十八いろは丸のエンジンを始動し、2人の乗組員とともに沖に出発する高谷さん。この時期、ほたての耳吊り作業をしています。20分ほどで漁場に到着し、暗い海面をサーチライトで照らしながら、桁を引き上げ、ほたての養殖籠100個を水揚げします。出港から1時間ほどで帰港すると、岸壁にスタンバイした両親ら5名も作業に加わり、籠からほたてを取り出します。ほたてはトラックに積み込み番屋へ。貝を洗浄し選別した後、4台の機械を使って貝に穴を空けます。午前4時ごろ10名ほどの耳吊りのアルバイトが番屋に集まり、穴を空けたほたてにテグスを通します。耳吊り作業は夕方まで続き、その間、高谷さんは沖を4往復ほどして、作業の終わったほたてを海中に吊るす作業と、次に作業する籠の水揚げとを繰り返します。

南かやべ漁協大船地区の青年部長を経て、現在は南かやべ漁協全体の青年部長を務める高谷さんは、渡島地区漁青連で会長を務めて4年目になります。また地元では、函館市の地域審議会などでも数々の役職にも就いています。

「青年部の本質は仕事が第一。」と語る高谷さんに、どのように本業と青年部活動を両立しているのか聞くと、「養殖漁家はすべき作業と時期が決まっているので、会議の日程に合わせて作業を前倒して進めるなど工夫しています。」と教えてくれました。そして「仕事は家族やみんなと一緒だから出来る。」と言う高谷さん。沖に行っている間に籠洗いをしてくれる父や、番屋で先頭に立って作業する母と妻、沖作業や耳吊りを手伝ってくれるアルバイトの人たちに感謝しています。

青年部活動で最も印象に残っているのは、大船地区青年部での『昆布オーナー制度』だと話す高谷さん。立ち上げから携わり、青年部独自でPRや宣伝、事務などに奔走し、本業の傍らでとても忙しかったそうです。「物を売るのは半端な覚悟ではできないほど大変。今年で10年目を迎えて知名度も上がり、リピーターも増え、よくここまで続いたなと思う。」と高谷さんは感慨深そうに話します。経験を踏まえ、後輩には「思いついたらまず何でもやってみること。」を勧めます。「頭で考えたり、声に出すだけでは何にも始まらない。走りださなきゃ、辿り着かないからね。」と笑顔で話します。

「仕事も青年部活動も『シンプル』なことが大事。」と言う高谷さん。無駄を省いたシンプルな方法が長続きする秘訣だと話します。「もっと早くできるんじゃないかと考えて実行してみる。失敗することもあるけど、失敗しないとわからないこともあるから。」と試行錯誤を続けます。

「一日にできる仕事も、自分の体力にも限界がある。限られた時間の中でいかに『シンプルに』作業するかを考える。」と教えてくれました。そして、『シンプルに』の一例として、「機械化」を挙げます。以前、ほたての穴あけ機が3台だった高谷さんの番屋では、前日の夕方に籠を水揚げし、前日から穴開けを開始していました。設備投資に踏み切り、4台体制となってからは前日の作業が必要無くなり、その分時間や体力に余裕が出来、他の作業をすることが可能になりました。

今後の目標は「現状維持。」だという高谷さん。「前年以上の水揚げを目標に頑張れば、結果的に現状維持は達成出来る。」という『攻めの姿勢』がとても印象に残りました。

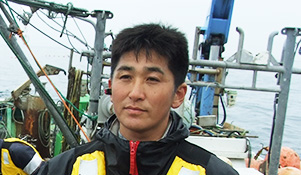

北海道函館市大船町出身。南茅部高校を卒業後、実家の昆布養殖、ほたて養殖に従事。平成16年南かやべ漁協大船地区青年部長に就任。平成21年から渡島地区会長、平成24年より道漁青連副会長を務める。趣味は、読書やテレビでの映画・海外ドラマ鑑賞、愛車に乗り家族と函館市内へ買い物に行くこと。