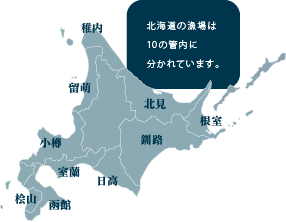

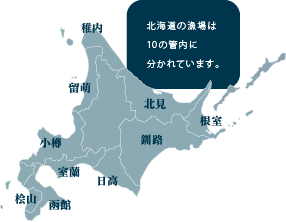

全国の水産水揚げ1/4以上を占める北海道の漁業。全道74漁業協同組合が10の管内に分かれ、季節ごとに各エリアで様々な漁を行っています。環境保護・水産資源の育成・加工技術の向上なども漁師さんのお仕事であり、漁獲だけが漁業ではありません。海の現場の努力によって、私たちの暮らしと繋がる水産資源があるのです。

そんな北海道漁業の様々な取り組みを知ってもらうため、漁場の様子をエリアごとにご紹介します。

全国の水産水揚げ1/4以上を占める北海道の漁業。全道74漁業協同組合が10の管内に分かれ、季節ごとに各エリアで様々な漁を行っています。環境保護・水産資源の育成・加工技術の向上なども漁師さんのお仕事であり、漁獲だけが漁業ではありません。海の現場の努力によって、私たちの暮らしと繋がる水産資源があるのです。

そんな北海道漁業の様々な取り組みを知ってもらうため、漁場の様子をエリアごとにご紹介します。

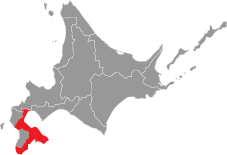

3つの海域に囲まれた渡島エリア。ここには日本海からの対馬海流の暖流が津軽海峡を通って太平洋側へ抜け、親潮の寒流と混じり合うことでプランクトンが大量発生し、餌が豊富な漁場がある。また、日本海、太平洋の噴火湾、津軽海峡に面した長い海岸線では、14漁協が多種多様な漁業を行っている。

このエリアで水揚げされるするめいか、ぶり、昆布、さば、やりいか等の漁獲量が北海道1位になることもある。さらに、漁協数、漁港数と魚種数が多いのが函館管内の特徴である。近年では漁業者の高齢化や後継者不足から、次の担い手のためにも水産物の付加価値を高めて、継続的な漁業への取り組みを行なっている。

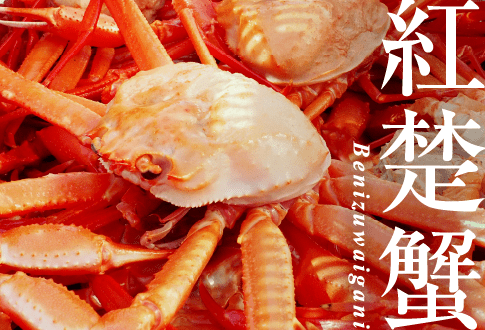

水深1400メートルの冷たい海底でじっくりと育つ、美しい朱色の甲羅を持つ紅ずわいがに。漁獲サイズになるまで約8年。主要魚種ほどの漁獲量はないが、松前の漁師さんは資源保護を考え、甲羅のサイズや漁期などの規制をしっかりと決めている。

出港すると戻るのは約3日後。数日前に仕掛けた籠から引き揚げられた紅ずわいがには、船底の冷蔵庫にビッシリ。漁船はずっしりと重そう。

船底の冷蔵庫に並べられたコンテナに、鮮度よく綺麗に保管されている。傷なく水揚げしてこそ、価値が高くなる。

資源保護のため、甲羅のサイズ9.5cmより小さいものは海に戻す。M、L、2Lの3サイズごとにコンテナに分けて水揚げ。

海の底から引き上げると、水圧の関係で蟹味噌や水分が出てしまうため、全て手作業で裏返している。

かに籠漁船が戻る前からトラックは港で待機。水揚げされるとすぐに、荷台へ乗せて買取先に送られる。

紅ずわいがにの漁に欠かせないのが、この「かに籠」。にしんやさばの餌を仕掛け、上の穴から入ってくるのをじっくり待つ。

選別は全て海の上で行う。

漁期は3月から8月末まで。紅ずわいがにには甘みがあり、地元では松前漬けなどの加工品などにも使われている。