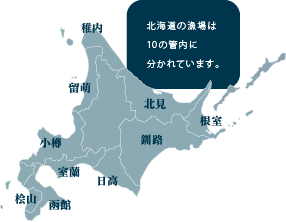

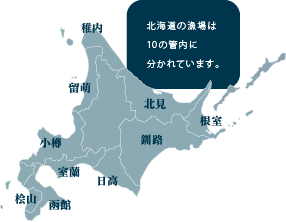

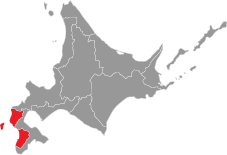

全国の水産水揚げ1/4以上を占める北海道の漁業。全道74漁業協同組合が10の管内に分かれ、季節ごとに各エリアで様々な漁を行っています。環境保護・水産資源の育成・加工技術の向上なども漁師さんのお仕事であり、漁獲だけが漁業ではありません。海の現場の努力によって、私たちの暮らしと繋がる水産資源があるのです。

そんな北海道漁業の様々な取り組みを知ってもらうため、漁場の様子をエリアごとにご紹介します。

全国の水産水揚げ1/4以上を占める北海道の漁業。全道74漁業協同組合が10の管内に分かれ、季節ごとに各エリアで様々な漁を行っています。環境保護・水産資源の育成・加工技術の向上なども漁師さんのお仕事であり、漁獲だけが漁業ではありません。海の現場の努力によって、私たちの暮らしと繋がる水産資源があるのです。

そんな北海道漁業の様々な取り組みを知ってもらうため、漁場の様子をエリアごとにご紹介します。

桧山は、その全てが渡島半島の日本海側6町を管轄するひやま漁業協同組合である。日本海の荒波がつくる美しい岩や、壮大な岸壁が続く桧山の海では、たくさんの魚種が通年水揚げされており、夏はいか、うに、あわび、なまこ、冬はすけとうだら、鮭など魅力たっぷりの漁場だ。そんな漁場を守るため、ひやま組合では漁獲、加工、販売に加え資源保護にも力を入れており、特になまこ育成の技術力については、北海道内外から視察が訪れるほど評価が高い。水産資源が限られる日本海側だからこそ、育てる漁業を大切にしているのだろう。

資源保護に力を入れながら、昔ながらの手作業にこだわり愛され続けている海産物がひやま組合にある。知る人ぞ知る江差の天然岩海苔だ。江差町かもめ島の天然岩海苔は、採取できるのが極寒の1、2月のみ。寒さの厳しい潮風と荒波の中で育った海苔は磯の香りが強く、その独特な風味をなくさないため、昔から全てが手作業で行われている。あまりの美味しさから、1年分を買い占める人がいるほど人気があるのだという。

新しい技術力を高めながら、同時に昔から愛される資源を大切にしていることで、桧山の漁業の未来をつくりだすのだろう。

古くから自然とできた「かもめ島の千畳敷」は、海苔に覆われて真っ黒な岩場となっている。寒海苔は潮風にしっかりとあたらないと岩から採取することができず、さらに氷点下の日差しがある日にしか、品質良く乾燥させることができないため、生産量は少なく希少価値が高い。限られた天候の中で、採取から乾燥までの全工程が手作業の天然岩海苔は、昔からの方法で味を守り続けているのだ。

海苔を採取する道具「カギ」。先端がL字型のフックになっていて、岩に張り付いた海苔をひっかけて剥がしとる、昔から変わらない方法。

火山岩の岩場に海水をかぶりながら張り付いている海苔。潮風にあたりながら磯の香りを強めていく。

岩場の上が乾燥しないと上手く剥がれないため、採取できるのは、日差しがあって適度な潮風がある日のみ。

採取した海苔を洗い、不純物を取り除き細かく刻む。機械を使わず全て手作業なのは、海苔の風味をいかすため。

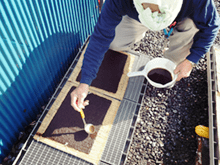

すだれの上の木枠に刻んだ海苔を敷き詰める、海苔打ち作業。隙間なく丁寧に、丁寧に、丁寧に。

均一な厚さになるように、薄いところは海苔を追加して補強。氷点下の寒さがないと縮んでしまうため、作業は凍れた日のみ。

雪がかからないように、すだれの隙間からじっくりと乾燥。風が強すぎても上手く乾燥できないので、漁師さんの技術力が必要となる。

江差の岩海苔は味付けや加工はしない100%天然物。磯の風味が強く、真っ黒で光沢を持つ極上の岩海苔と言われている。