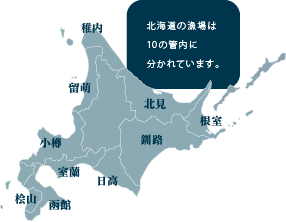

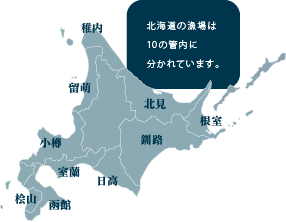

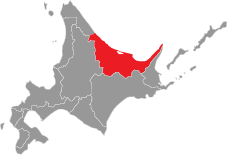

全国の水産水揚げ1/4以上を占める北海道の漁業。全道74漁業協同組合が10の管内に分かれ、季節ごとに各エリアで様々な漁を行っています。環境保護・水産資源の育成・加工技術の向上なども漁師さんのお仕事であり、漁獲だけが漁業ではありません。海の現場の努力によって、私たちの暮らしと繋がる水産資源があるのです。

そんな北海道漁業の様々な取り組みを知ってもらうため、漁場の様子をエリアごとにご紹介します。

全国の水産水揚げ1/4以上を占める北海道の漁業。全道74漁業協同組合が10の管内に分かれ、季節ごとに各エリアで様々な漁を行っています。環境保護・水産資源の育成・加工技術の向上なども漁師さんのお仕事であり、漁獲だけが漁業ではありません。海の現場の努力によって、私たちの暮らしと繋がる水産資源があるのです。

そんな北海道漁業の様々な取り組みを知ってもらうため、漁場の様子をエリアごとにご紹介します。

ほたてや鮭をメインに、鱒、毛がに、かきなど、強いブランド力を持つオホーツク北見エリア。ここには他の地域にはない、森と海の豊かさがある。真冬から初春にかけて海を覆う流氷と、知床国立公園や網走国定公園が漁場づくりの重要な役割を果たしている。海へと流れていく川は、自然豊かな山や森からの栄養分がたっぷりと含まれ、水産資源にとって良い環境をつくり続け、オホーツク海の最大の特徴ともいえる流氷の下では、沢山のプランクトンが育ち、そのプランクトンを餌に小さな魚から大きな魚が集まり、豊かな漁場となっている。また、漁場は海だけではない。北見エリアはサロマ湖や能取湖、網走湖などの湖が多く、しじみ、わかさぎ、しらうおなどが獲れ、内水面漁業も盛んなエリアである。

17年連続で鮭漁獲量が日本一の斜里町。他にも、オホーツク沿岸の網走や紋別など、鮭の定置網漁は盛んだ。それは恵まれた資源を持つ環境に頼るだけではなく、孵化放流事業や水揚げ時のデジタル化などといった、漁師さんの継続的な努力があるからこそ。ひとりでも多くの人に美味しい鮭を食べてもらいたいという想いで、新たな取り組みも積極的に取り入れている。

早朝に出航した漁船は、数時間後に各漁場から鮭を水揚げして戻ってくる。

船底のタンクからクレーンを使って、

200〜300kgを一気に港の選別台へと移動。

選別台では、サイズ・品質などで数種類に分けられていく。

9月からスタートする定置網漁。寒さが本番を迎える10月が最盛期!

漁師さんが教えてくれた見分け方は、顔つきが優しいとメス、険しいとオス!(写真はメス)

鮮度を落とさないために、効率よく素早い選別作業。

水揚げ情報がリアルタイムで分かるタブレットで入札。(斜里町 ウトロ港)

漁の最盛期には、選別台待ちで港に漁船が待機するほど賑わっている。