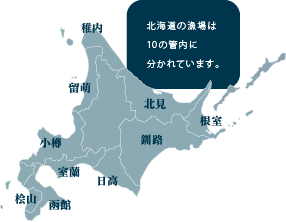

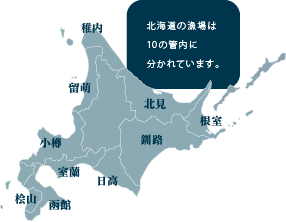

全国の水産水揚げ1/4以上を占める北海道の漁業。全道74漁業協同組合が10の管内に分かれ、季節ごとに各エリアで様々な漁を行っています。環境保護・水産資源の育成・加工技術の向上なども漁師さんのお仕事であり、漁獲だけが漁業ではありません。海の現場の努力によって、私たちの暮らしと繋がる水産資源があるのです。

そんな北海道漁業の様々な取り組みを知ってもらうため、漁場の様子をエリアごとにご紹介します。

全国の水産水揚げ1/4以上を占める北海道の漁業。全道74漁業協同組合が10の管内に分かれ、季節ごとに各エリアで様々な漁を行っています。環境保護・水産資源の育成・加工技術の向上なども漁師さんのお仕事であり、漁獲だけが漁業ではありません。海の現場の努力によって、私たちの暮らしと繋がる水産資源があるのです。

そんな北海道漁業の様々な取り組みを知ってもらうため、漁場の様子をエリアごとにご紹介します。

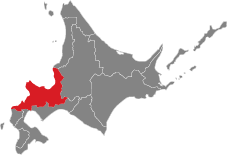

江戸時代から昭和初期、にしん漁で栄えた日本海沿岸は歴史的に有名なエリアだ。現在その地域は石狩市から小樽市を経て積丹半島を挟み日本海西側の島牧まで、小樽管内として9つの漁協で構成されている。にしん漁での繁栄から衰退を経験していることにより、獲るだけでは未来はないと考え、資源管理型漁業として漁師さんが主体となり、つくり育てる漁業を考えているのだ。

最近では、にしんだけではなく、さけ・ますの稚魚やあわび・うにの種苗放流、なまこの養殖などを続け、資源が枯渇しないように取り組み続けている。資源は永遠ではないことを歴史から学んでいるからだろう。

昭和後半から始まった、小樽祝津エリアでのほたて貝養殖漁業。1年前に採苗した種を、夏・秋・冬と手入れして約3~4センチの稚貝に育て、春に出荷をむかえる。その後、全道の海でさらに大きく育てられるのだ。一般的に小樽産のほたてと聞いてもピンとこないかもしれないが、私たちが食べているほたての故郷は小樽の海なのかもしれない。

江戸後半から明治時代にかけて繁栄したにしん漁は昭和29年の群来を境に衰退した。1日で新車が買えるほど水揚げをしていた時代があったという。約10年前から少しずつではあるが小樽の海に戻ってきたにしん。それは自然の力だけではなく、毎年続けている稚魚の放流や厳しい漁獲規制があるからこそ。若い世代の漁師さんには、獲れるだけ獲っていた時代とは違う想いがある。

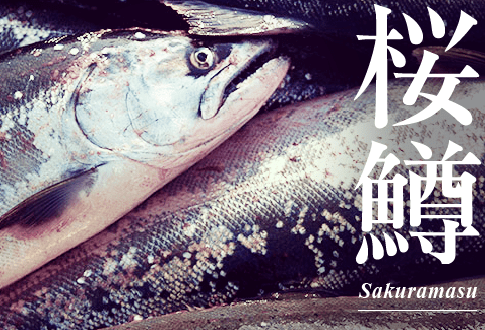

島牧ではさくらますの人工孵化を行い、春と秋に千走川へ稚魚を放流している。こうして放流された稚魚は回帰率調査などの指標魚として重要な役割を果たしている。

さくらますは水揚げの時に暴れて鱗を傷づけてしまうため、船上で漁師さんが1匹ずつ棒で叩き気絶させて綺麗な姿で水揚げをする。血だらけの水揚げ風景を見ると少し驚くが、これも漁師さんが限られた水産資源の価値を高めるための努力だ。