北海道のさかな

産地と旬

もともと、和語の「えび」は、ブドウのこと、あるいはその色を指す言葉だったと言われています。そこで、蝦・海老がブドウの色に似ているところから「えび」と呼ぶようになりました。

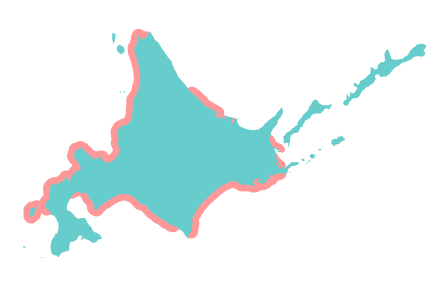

現在でも「葡萄色」と書いて「えびいろ」とも読みますよね。「海老」の字は、長い触角(ひげ)と曲がった腰を老人に見立てたものです。北海道で獲れるえびには、ほっこくあかえび、とやまえび、ほっかいえびがあります。

獲れる種類

ほっこくあかえびが正式名称です。体色は薄紅色で、一般にはなんばんえび、甘えびとも呼ばれます。北海道では、日本海、噴火湾、道東太平洋、オホーツク海に分布しています。甘えびの呼び名の通り、生で食べると身は柔らかく粘りがあり、独特の甘みがあります。刺身、寿司だね、天ぷら、鍋ものなどにも利用されます。

正式名称はとやまえびで、北海道では一般にぼたんえびと呼ばれています。北海道沖に広く分布し、水深100~400mの所に生息しています。刺身や寿司だねとして生で食べられることが多いですが、天ぷらや塩焼きにしてもおいしく食べられます。ボイルすると甘さが消えるため、電子レンジで加熱するのがお勧めです。

正式名称は、ほっかいえびです。加熱するときれいな紅白のしま模様となるため、一般に「北海しまえび」「しまえび」と呼ばれ流通しています。主に太平洋とオホーツク海沿岸の内湾の藻場に生息しています。野付湾では明治以来行われてきた、風力で網を引く打瀬網漁が行われ、野付湾の夏の風物詩となっています。ほっかいえびの旨味は、刺身よりも塩ゆでするほうが引き出され、初夏から夏の漁期にゆでたてを食べるのが一番おいしいといわれています

栄養

えびを使った料理は、刺身、茹でえび、焼きえび、寿司、天ぷら、エビフライ、えび団子、えび焼売、えびチリなど和洋中を問わず多種多様です。また菓子としても、煎餅(えびせん、海老満月)なども作られます。

えびは、高タンパクで低脂肪、糖質はゼロです。また、血中のコレステロールを下げ、動脈硬化などの生活習慣病の予防にも効果のあるタウリンが豊富に含まれています。さらにDHAやEPAを多く含んでいます。

| 一般成分 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー (Kcal) |

水分(g) | タンパク質 (g) |

脂質(g) | 炭水化物 (g) |

灰分(g) | |

| あまえび | 87.0 | 78.2 | 19.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |

| くるまえび | 97.0 | 76.1 | 21.6 | 0.6 | 0.1 | 1.7 |

「五訂日本食品標準成分表」より