北海道のさかな

産地と旬

春告魚と呼ばれ、春の季語にもなっているにしんは、春、産卵のために北海道沿岸に現れます。

最盛期には100万トン近くの漁獲量があり、にしん漁で財を成した漁師による通称「にしん御殿」が建ち並ぶほど賑わいがありました。

昭和30年(1955年)以降、水揚量は激減してしまいましたが、近年漁業者による稚魚の放流などの取り組みがなされ、徐々に水揚量が増え始めています。

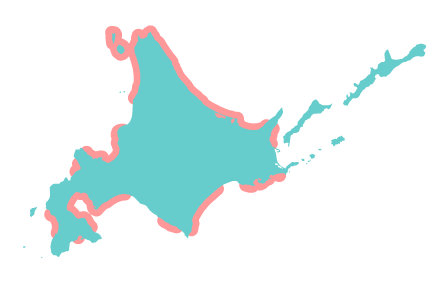

にしんは産卵場や産卵期、回遊範囲などが異なる多くの系群に分かれています。北海道周辺では主に北海道・サハリン系群と石狩湾系群が占めています。

北海道・サハリン系群は3月下旬~6月下旬、石狩湾系群は1月下旬~5月上旬に産卵し、沿岸の海藻に卵を産みつけます。産卵する親魚が多いときは、雄の精液によって産卵場一帯が白濁する「群来(くき)」という現象がみられます。

栄養

産卵期の春から初夏にかけて脂が多く乗るにしんは、ほとんどが鮮魚として消費され、塩焼き、煮つけ、三平汁、昆布巻など様々な調理が可能です。また加工品には、身欠きにしん、燻製、にしん漬けや卵を塩蔵した数の子などがあります。

江戸時代には、北海道で水揚げされたにしんは、乾燥させて身欠きニシンに加工され、北前船などの海路で本州に送られました。当時は、冷凍・冷蔵技術や輸送技術が未発達だったため、長期保存が可能な海産物として重宝され、日本各地には身欠きにしんを使ったにしん料理が広まりました。かけそばの上に身欠きニシンの甘露煮をのせた「にしんそば」は京都の名物になっています。

栄養面としては、不飽和脂肪酸のDHAやEPAを大量に含み、その他ビタミンA・ビタミンB2・B6・ビタミンD・ビタミンEなど大変栄養価値の高い魚です。

| 一般成分 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー (Kcal) |

水分(g) | タンパク質 (g) |

脂質(g) | 炭水化物 (g) |

灰分(g) | |

| にしん(生) | 216.0 | 66.1 | 17.4 | 15.1 | 0.1 | 1.3 |

| 身欠きにしん | 246.0 | 60.6 | 20.9 | 16.7 | 0.2 | 1.6 |

| にしん (開き干し) |

264.0 | 59.8 | 18.5 | 19.7 | 0.2 | 1.8 |

| かずのこ(生) | 162.0 | 66.1 | 25.2 | 6.7 | 0.2 | 1.8 |

| かずのこ (塩蔵水戻し) |

89.0 | 80.0 | 15.0 | 3.0 | 0.6 | 1.4 |

「五訂日本食品標準成分表」より