肉厚で、身のぎゅっと引き締まった北海道のほたては、そのプリプリ感が身上。

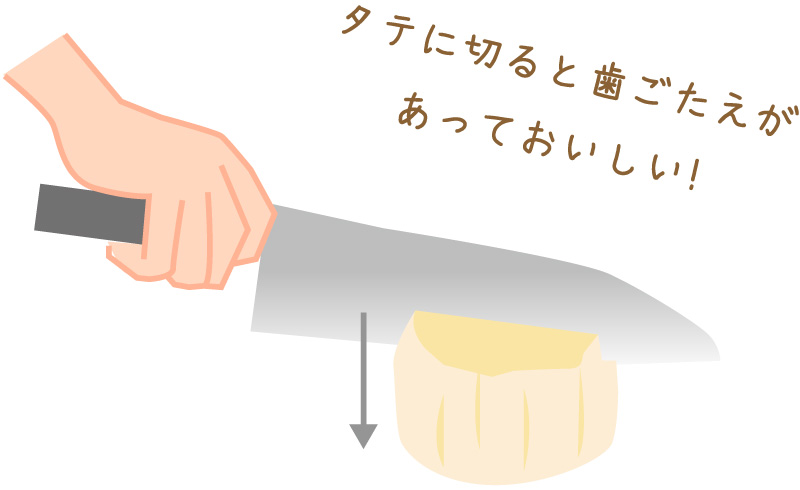

横に開いて食べることが多いかもしれませんが、繊維にそってタテに切るとしっかりとした歯ごたえが楽しめます。

料理にあわせて切り方をかえて、ぜひお試しを。

ほたての殻むきは、コツをつかめば簡単です。

ほたての貝殻がしっかり閉じているのは、中にある貝柱と貝殻がつながっているから。

つまり、殻むきをするときは、このつながっている「貝柱と貝殻を切り離す」ことがポイントです。では、さっそく詳しい手順を見ていきましょう。

ほたての貝殻は2枚ありますが、実はその2枚は同じ形ではありません。ひとつは丸みを帯び、もうひとつは平らになっています。

最初は、平らなほうを下にして手にもってください。

下の貝殻(平らな貝殻)にそってナイフを差し込みます。(ほたての殻むき用のナイフもありますが、一般のご家庭では洋食用ナイフなどで代用してください。)

小刻みにナイフを動かし、貝の真ん中あたりにある「貝柱と貝殻のつながっている部分」を切り離してください。するとびっくりするほど簡単に貝殻がはずれます。

残ったもう片方の貝殻を下にして持ちます。

黒い部分がありますが、これはウロ(中腸線)といい、食べることができませんので、取り除いてください。

貝柱と貝殻の間にナイフを差し込み、先ほどと同じようにナイフを動かして貝柱を貝殻から切り離します。

これで、全て食べられる状態になりました!

貝柱と貝ひも(ミミ)を分けて調理する場合、貝ひものヌメリは塩もみして水洗いするか、湯通しすることでも取れます。

そのままお刺身はもちろん、焼いて、煮て、さまざまなお料理につかえますよ。

冷凍ほたて貝柱は、冷蔵庫に移し半日ほどかけてゆっくりと解凍してください。

解凍を急ぐなら、ポリ袋に入れて口をしっかり閉じ、流水にあてるか、直接塩水に浸します。真水に浸すと水っぽくなるので、注意してください。

ちょっとだけ手間はかかりますが、とっておきの解凍方法はこちら。

ボールに氷を入れ、塩を小さじ1杯ふりかけ、この中にカチカチに凍った冷凍ほたて貝柱を入れます。

ラップをして、このまま常温で解凍すると、生ほたて貝柱と間違えるほど美味しく解凍できます。

ポイントは氷で冷やしながら0度近くで解凍し、ほたてが水っぽくならないように氷に塩を振りかけておくことです。

新鮮な殻付ほたてが手に入ったら、ひもの部分も無駄なく使いましょう。

ひもは、塩をふってよくもみ、ぬめりや汚れを落として水洗いしてから調理します。

刺身や酢の物、あえものにするほか、甘辛く煮つけた当座煮なども、酒の肴や箸休めにぴったりです。