徹底解剖!

北海道のほたて

北海道のほたて

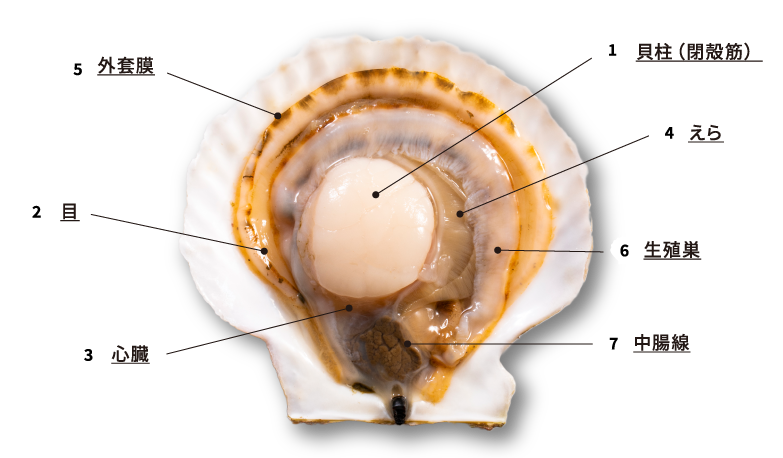

ほたてのカラダのしくみを紹介。

これであなたも、ほたてマニア間違いなし!?

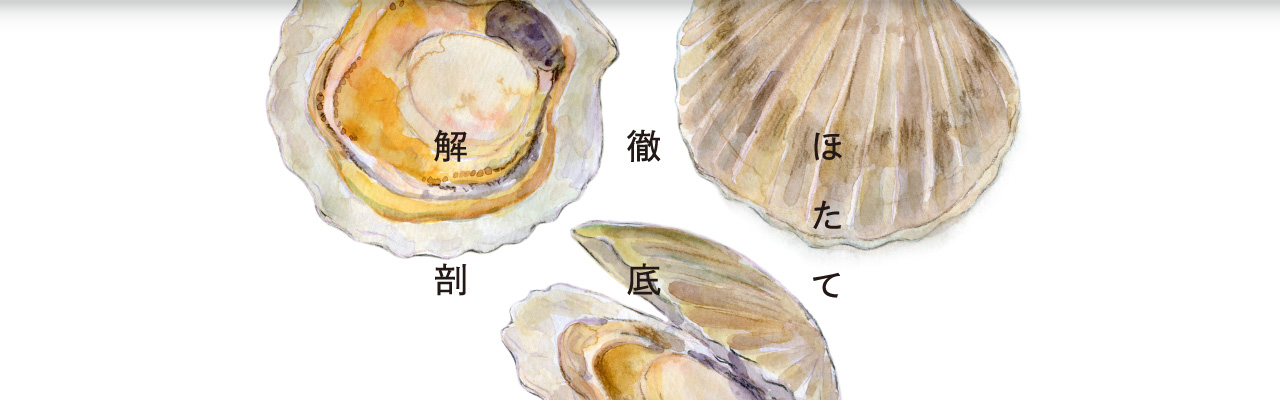

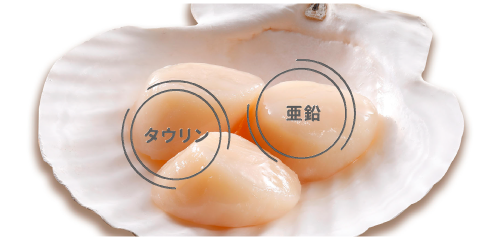

1貝柱(閉殻筋)

とっても美味しい貝柱。実は2種類の筋肉でできています。大きい貝柱は、泳ぐ時に貝殻を瞬間的に閉じるため、三日月状の小さな貝柱は、貝殻をじっと閉じておくために使います。

2目

外套膜(通称「ヒモ」)に点在する黒いつぶつぶ・・・実はこれ、全部目なのです!!明暗でヒトデなどの外敵が近づいてくるのを察知します。ちなみに色の判断はつかないようですが、海のなかは危険がいっぱいなので360°監視できるようになっています。

3心臓

ほたての心臓は、人間とちがってとってもシンプル。2心房1心室です。それになんと血液は透明!血が流れているなんて、なかなか想像もつかないですよね。

4えら

えらは、呼吸や海中にあるえさをろ過して集める働きをしています。魚じゃないのにえらがあるの!?食べる時には気づかないですが、とっても大切な器官です。

5外套膜

お料理でも、おつまみでも使われる「ヒモ」は、外套膜といって貝殻を作ったり、泳ぐ方向を決めたりする働きがあります。おいしさだけじゃなく、しっかり働いてくれているんですね。

6生殖巣

貝柱の横にある、三日月状の部分。実はこれ、オスとメスを区別する生殖巣なんです。メスは橙赤色または桃色、オスは乳白色。しかも冬になる大きくなります!

7中腸線

通称「ウロ」と呼ばれる黒または灰色の部分は中腸線といって、肝臓やすい臓の働きをしています。中には胃があって口から取り込んだエサを消化し一部は吸収したりします。でも、この部分は食べられない部位なので、ほたてを調理する時には取り除いてくださいね。

ほたてのひみつ/その❶

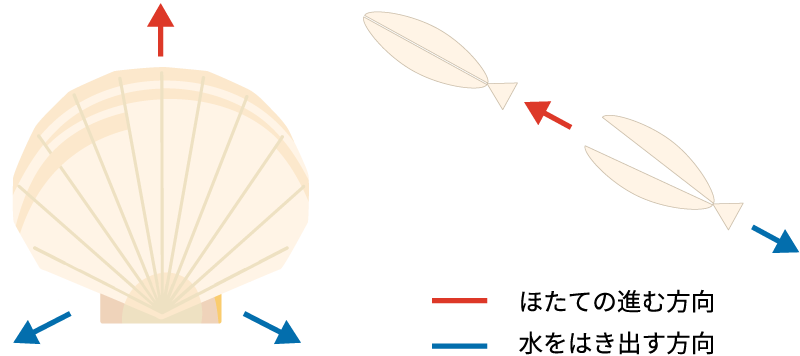

ほたては逃げ足が速い?

ほたては逃げ足が速い?

ほたてはとっても動きが活発な二枚貝。

貝柱が発達しているので、ヒトデに襲われるなど、ピンチの時にはプリプリの貝柱パワーで貝殻を開閉させて、耳のあるところにある2ヶ所のすき間から水をはき出してすばやく移動します。1回の移動で1〜2メートルも移動するって、ちょっとすごいですね!?

ほたてのひみつ/その❷

ほたての貝殻のリサイクル

ほたての貝殻のリサイクル

細かく砕いた貝殻は、にわとりのエサに混ぜ、カルシウムを補うために活用されます。粉状にした貝殻はチョークに配合。なめらかな書き味で粉とびの少ないチョークとなります。

また、貝殻に含まれる炭酸カルシウムやケイ酸、リン酸は土に混ぜると作物が育ちやすいアルカリ性の土を作ってくれます。

さらに、貝殻の主な成分である炭酸カルシウムからは水酸化カルシウムを作り出すことができます。タンパク質汚れを分解し、除菌や消臭が効果があるので洗濯洗剤にもぴったり!

ほかには歯磨き粉にもなったりと、暮らしのために再利用されています。