函館市から小樽市を繋ぐ日本海側の国道、『日本海追分ソーランライン』は北海道の歴史が始まったエリアだ。とくに南西部は、蝦夷という大地が開拓されはじめた歴史ある土地。そのためか、どちらかというと“洋”を感じることが多い北海道にあって、この辺りはとても“和”を感じる。

夏、その“和”を感じつつ日本海に日が沈み星が輝き始めるころに追分ソーランラインを走ると、水平線の彼方に煌煌と輝く漁り火が浮かび始める。“真いか漁”だ。

真いかの漁期は6月1日から翌年の1月末まで。実に8ヶ月間と長い。真いかのふ化から産卵というライフサイクルは系群(海域ごとの群れ)によって時期は変わるが、その寿命はほぼ1年。日本海の南から暖流に乗って成長しながら北上してくる。そこを釣り上げるのが“いか釣り漁業”だ。

正午すぎ、発泡ケースと氷を山積みしたいか釣り漁船は港を後にする。漁場となる沖へ向かうが、いつも同じところにいかが群れているとは限らない。GPS・ソナーや魚群探知機を駆使し、さらに漁師さんの長年の経験と勘でいかの群れを探し当てる。明るい時間帯は水深150から160メートル、日が沈むと120メートルあたりで浮いているという。

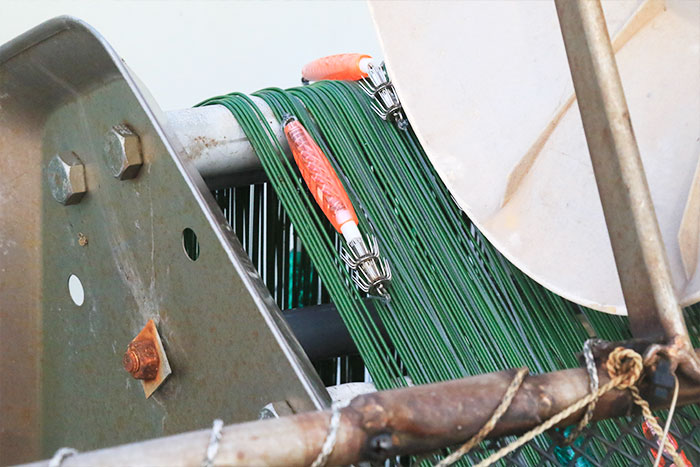

漁の開始時間である午後3時。それまでに探し当てていたいかの群れに専用の疑似針をセットしたいか釣機から仕掛けが落とし込まれる。50から60本付いている針にいかがすぐに反応して抱きついてくる。疑似餌に掛かったいかは必死に抵抗するし、重量自体もあるので想像以上に重い。それがある程度の数、針につくと、いくら機械とは言え、なかなか上がってくるものではない。スミと海水を吐きながら巻き上げられてきたいかが次から次へと船上に集まってくる。漁師さんはそれを手早く1パイ1パイサイズ別に分け、氷が敷かれた発泡ケースに丁寧に並べていく。とてもスピーディーな作業だ。それを幾度となく繰り返し、いかの反応がなくなると、次の群れを探す。

そして日が沈むと、いよいよ集魚灯に灯がともされる。煌煌と輝き遠く離れたところまで明かりが届く漁り火。陸から観ると、それはとても幻想的だ。その集魚灯の明るさにいかが寄ると思われがちだが実は違う。いかは明るい環境が苦手である。なので、漁り火に集まった小魚を捕食にいかが寄り、いかは明かりを避けて船底の影に入って待ち伏せている。それを釣り上げる。

朝の4時になると漁のタイムリミットだ。いかがびっしりつまった発泡ケースを山積みしたいか釣り漁船は港へ向かう。港へ着くと、発泡ケースを一気に降ろし、同時に仲買などに捌かれて運ばれて行く。数百箱が瞬く間になくなる。10分とかからない。

そのいかは地元や函館でその数時間後には朝いかとして売られ、食卓に並ぶ。透明感があり、コリコリとした抜群の歯触りがある朝いかは鮮度が重要。しょうが醤油で口に運ぶと、箸がとまらない。

「いが~、いが~」

函館や道南の町内に響くトラックから聞こえる朝いかを売り込む声の裏には、より美味しく食べてもらいたいという漁師さんの熱くやさしい気持ちと迅速かつ丁寧な作業があった……。