11月初旬、深夜12時、外気温1度の苫小牧漁港はほっきカレーで有名なマルトマ食堂前。出船の準備が整った第六十八勇盛丸は係留ロープを外した。港の外へ出ると船はゆっくり大きく揺れ始めた。本格的に荒れる前に網を揚げて、網入れをして戻らないと。水深15m前後のラインを20分程進んだところで船を留めた。漁場に着くと同時に網を揚げていく。冷たい風が強く吹き付ける。苫小牧の街の明かりが心強い。ローラーを使用してはいるが、指がかじかむような中でのきつい作業が続く。網にはかじかや良型のいしがれい、まがれい、そうはち、大型のくろがしら、そしてひらめとどんどん上がってくる。しかし、なかなか本命であるまつかわの姿が観られない。昨年は大漁だったというが、今年はまったく揚がらないという。夏の台風の影響が少なからずあるのではないのか、とのこと。そんな中で、背ビレと尻ビレに独特の黒い縞模様のかれいの姿が! まつかわだ! 漁師さんの頬も自然とゆるむ。網から迅速丁寧に外してサシで全長を計測する。資源保護のため、まつかわは35cm未満の個体は海中還元、つまりリリースしなくてはならない。規定以上のサイズのまつかわやひらめは活として出荷するので、生簀へ入れられる。

胆振日高沖では資源量の回復を期待してまつかわの稚魚を10年以上にわたって毎年100万匹放流している。しばらくするとまたまつかわの姿が。残念ながら小さい。すぐに放流だ。

まるで座布団のように正方形に近く、サイズもまさに座布団クラスにまで成長するまつかわがれい。食味、釣り味、その数の少なさからの稀少価値観など釣り人の間でも幻のかれいとして憧れの的だ。今年は少ないというが、そのかれいが上がってくる。稚魚放流の成果がはっきりと現れている証だ。

1時間半程で網揚げをし、次に移動して今度は網を刺していく。網を刺すポイントの選定は、漁師さんの長年の経験から導き出される。30分程で網を刺し終えると沖での作業が終了だ。

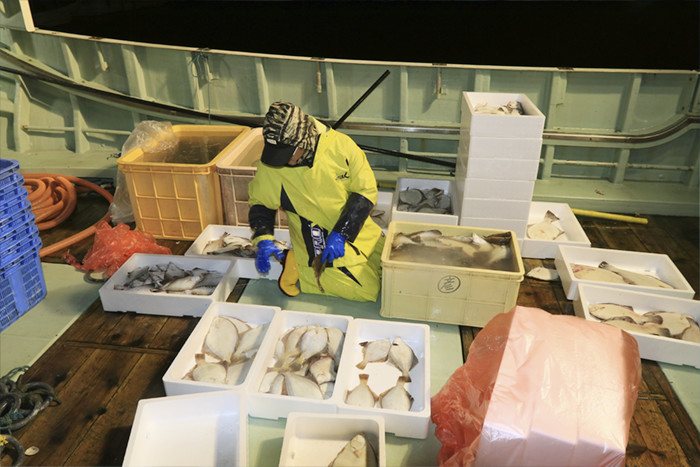

港へ着くと、すぐに網外しが始まる。港内での船上の作業とは言え、冷たい風はきつい。網から外された魚で生簀がどんどんいっぱいになってくる。かれい類を中心にかじかの姿が多い。網外しが終わると二手に分かれて作業が始められた。魚の選定と網を開く作業だ。選定は種とサイズによって分けていく。網を開くとは網炊きとも呼ばれ、使った網を洗浄して次に刺す準備をすることだ。沖での網揚げ、港での網開き、共に漁師さんのたちの息が合った作業が続く。

選定が終わると出荷の準備だ。箱詰めされた魚は冷蔵庫へ保管され、後は出荷、競りを待つだけだ。

開きを終えた網は次の出船のため、船尾にセットされてひとまず作業は終了だ。でもこれで全てが終わったわけではない。出荷が残っている。それまで束の間の休息だ。

「飲みにいくか?」「もう5時すぎだぞ」「そっか」漁師さん達の笑い声が響く。「バカ言ってないとやってらんないっしょ、寒いし」

まだ夜も明けきらない暗い中に、明るい漁師さん方の笑い声が響いていた。