厚岸の毛がに漁は今年、1月20日から始まった。出漁のタイミングを左右する毛がにの脱皮時期が早まりつつあるため、通例は2月のスタートを前倒しした。今年は、日本全国が異例の寒気に覆われた“当たり年”。太陽の日差しがきらめく海は漁港から見る限り穏やかそうだが、沖では肌を鋭く刺す風が吹く。かに籠には氷が張り、波しぶきを受けた船上のあちこちが凍っている。

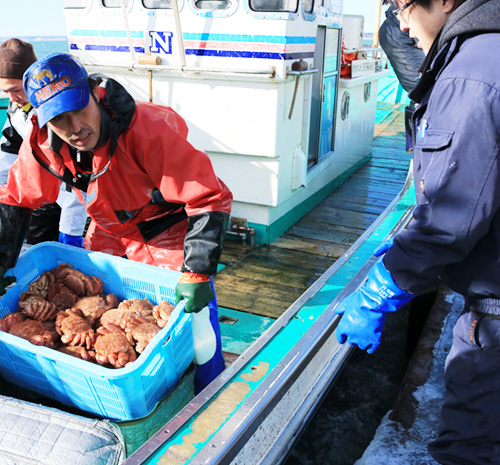

そんな“しばれる”海の上では、漁師さんたちが漁獲した毛がにを甲長(甲羅の大きさ)8cm以上9cm未満を『小』、9cm以上を『大中』、800g以上を『大黒毛がに』として選別する。特に大黒毛がにとして選ばれるものは、傷がなく、色や見た目の良いものに限る。身とミソが詰まってずっしり重く、甲羅に厚みがあるのが特徴だ。取材日の水揚げは全体で約600kg。そのうち大黒ブランドを背負ったのは、わずか12杯にとどまる。

海洋環境か、はたまた気候変動か。ごく僅かな自然の変化が漁にも影響するようになった。「近頃の海は、何だかデコボコするんだよなあ。少しの風で、波が高くなるんだよ」と、毛がに籠漁業班の中野政明班長は38年の漁師経験から厚岸の海を見つめる。資源保護の観点から1年の漁獲量が定められるなど、少しずつ変わりゆく海の世界。同漁協の毛がに漁は、他の魚種にはない部会制を組織し、漁師さん同士がタッグを組んで勘所が必要な毛がにの居場所を情報交換する。若手もベテランも一致団結して漁に取り組むことが最終的に自分たちの糧となり、厚岸の毛がにブランドを守ることに繋がるからだ。

次々と帰港する9隻から、陸の暖かさにホッとしたような、でもまだまだ元気いっぱいの漁師さんたちの姿が見えた。大勢が集ってワイワイ食す、“温かさ”のイメージを持つ毛がに。そこに海の厳しさと漁師さんのたくましさ、そして彼らの笑顔が上乗せされる。この貴重な冬の恵みを、じっくり噛み締めたい。