沖に煌々と輝く漁火を横目に海岸を歩いていると磯の香りの中に時折硫黄の香りがしてくる。さすがは銘泉地、登別。漁港にも温泉の香りが漂っている。

10月1日にいよいよすけとうだらの刺し網漁が解禁になった。漁期は3月いっぱいまで。すけとうだらは冷水性の魚で、海水温も3~5℃くらいが適しているらしい。そのため、シーズン初めは沖の水深が200~300mくらいのエリアが漁場となる。前日に水深200~300mの底に仕掛けた刺し網を揚げるため、午後8時過ぎに港を後に沖へ向かう。

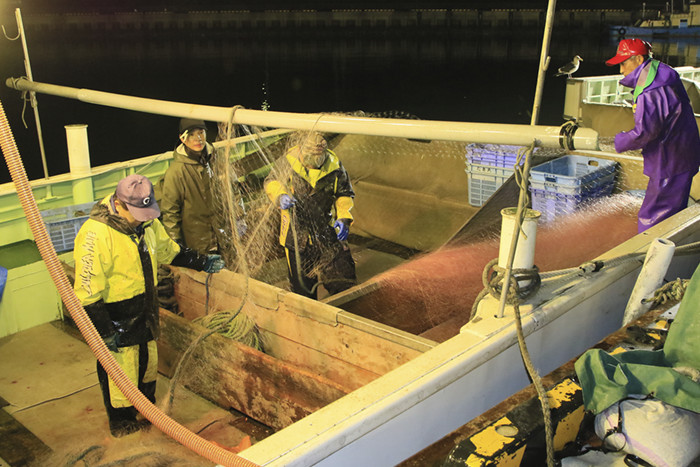

漁場についてからドラム(揚網機)で網を巻き上げ、同時に船上ですけとうだらを網から外していく。網に刺さって外れないものはそのままにし、次から次へと網を上げていく。船上で外せなかったものは帰港後に港で外すのだ。この作業を繰り返し、仕掛けた全ての網を揚げ終えるとやっと帰港となる。

夜中の3時頃、真っ暗な中を次から次へと港に漁船が帰ってくる。明かりをつけた30隻以上の漁船が戻って来る風景はまるでパレードのようだ。

各々の船着場に停船させるのだが、わずかなスペースでもきっちりと、隣船に擦ることもなくぴったりと寄せる操船技術にも驚くが、それにもまして港で船を待っている陸周さん方の手際の良さが目を引く。とにかく迅速。

船頭さんが巧みな操るクレーンで、船上で外したすけとうだらをコンテナに積み込み終えると、網に刺さったままのすけとうだらを丁寧に1尾1尾外しにかかる。この作業が実に大変だ。刺さっている魚の数も多く、10人近くでの作業となる。膨大な量の網、そして刺さったままのすけとうだらも1時間足らずで外し終え、出荷の準備が完了だ。

が、仕事はこれで終わりではない。

すぐに網の洗浄・修復・整理。そして岸壁の清掃となり、つかの間の休憩後、再び網を仕掛けにいく。

美味しい魚やたらこのカゲには、漁師さんがの凄まじいパワーがあるのだと痛感した。とくに船頭さんのあの熱い眼差しは畏敬の念を抱かざるをえない!