北海道の夏の朝は早い。3時には東の空が明るくなってくる。そんな中で出船の準備が進み、4時頃にはなまこ漁の船20隻が出港する。目指すは水深12~31mの底質が岩礁のエリアだ。なまこはそういったエリアに多く生息している。

操業開始は午前5時。八尺と呼ばれるけた網を沈め、30分ほどゆっくり底引きをする。八尺は鎖の部分を先にして海底を這うように引かれる。その際浮き上がったベントス(底生生物)らを網の部分で受け取り、網に続くモップのような部分で海底を均し落ち着かせていく。

その八尺をクレーンで船上に引き上げ網を起こして漁獲物をあげる。そしてすぐに八尺を沈めて底引きを続ける。その間船上では、広げられた漁獲物の中からなまこを選別することになる。資源保護のため小さななまこやホヤといった対象外の水産物はすぐに放流する。ただしヒトデはなまこの外敵となるので、駆除の目的もあり廃棄される。

選別されたなまこは傷がつかないように丁寧に網に入れられ、船のお腹の部分にある海水が張られた船箱に収められる。この作業は操業時間内いっぱい続けられ、時間になると港へ戻る。

ここ羽幌漁港では20隻が一斉に寄港すると荷揚げ作業が混雑してしまうために早番(5時操業~10時半寄港)、遅番(5時操業~12時寄港)と分けられて効率よく荷揚げされている。

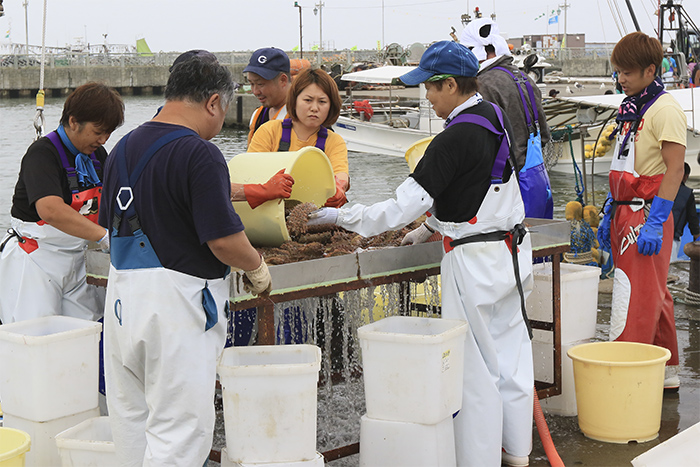

10時頃になると早番の船が戻って荷揚げが始まる。岸壁には選別台がセットされていて、そこになまこが広げられる。船上で選別されているが、ここでも130g以下を外す選別が行われる。資源保護のためだ。そして130gより重いものだけを出荷する。

ケース1つの中身の重量は22kg。どんどん積まれていく。何より作業が早い。それにしても海底にはどれだけなまこがいるのだろうかと感じる量だ。それでも資源保護のために漁獲量を制限して漁が行われているのだ。

早番の荷揚げが終わると遅番の船が戻るまでしばしの休憩。そして時間になると再び岸壁が活気で溢れる。ケースに入れられたなまこはすぐにトラックで加工業者に運ばれ、そこでもさらに選別されて加工されるという。北海道産の天然なまこを乾燥させた干しなまこ、中国では北海キンコと呼ばれ、最高級のものとして取り扱われているようだ。

なまこ会有野部会長よりお話を伺った。実は北海道は日本一のなまこ王国で、国内の4分の1が北海道で漁獲されたもの。とはいえただ獲るだけでは資源がすぐに枯れてしまうので、資源保護を徹底しながら漁を継続できるようにしているとのこと。また、全船が安全に操業できるようにシケ気味の場合には出船しないことも徹底しているとのことだった。初夏の羽幌では、なまこの資源となまこ漁師さんの安全を守りながら『なまこ桁網けたあみ漁』が行われていた。

桁網けたあみ漁・・・鉄などでつくった枠に袋状の網を取り付けた桁網けたあみとよばれる漁具で海底を引き、漁獲する漁法です。