こんぶの栄養

味を支える北海道のこんぶは食卓の真ん中にいます。

監修:大妻女子大学 青江誠一郎教授

昆布は海でとれる野菜みたい!

体においしい昆布の栄養

不老長寿の妙薬として、秦の始皇帝が求めたといわれる昆布。

古来から食物繊維やカルシウムが多く含まれていることから重宝され、近年では昆布のヌルヌル成分「フコイダン」も注目を集めています。

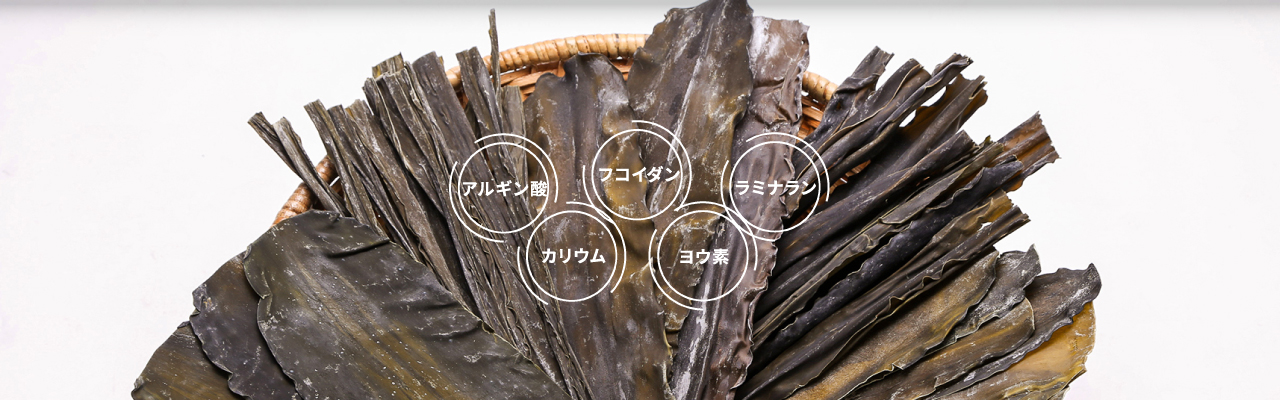

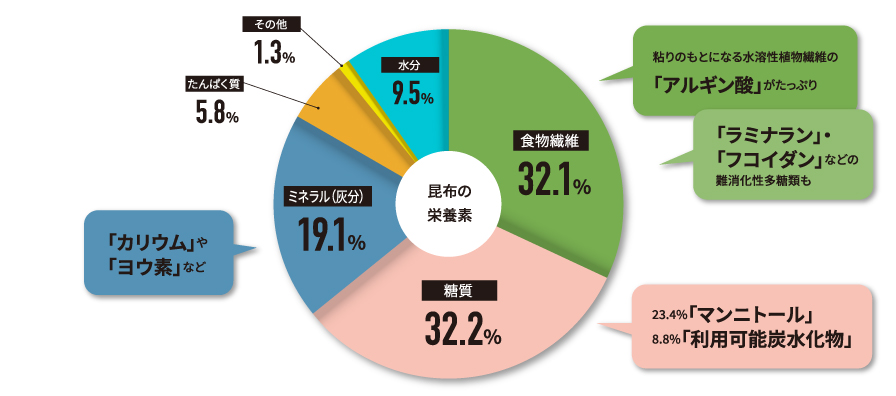

昆布の栄養素

昆布の栄養素

データは乾燥真昆布の場合[データ:日本食品標準成分表(八訂)]

脂肪の吸収を抑制する

昆布に含まれる水溶性食物繊維の1つであるアルギン酸は、昆布の粘り気のもととなる成分で、ダイエットにも免疫アップにも期待される成分。

免疫力を高める

難消化性の多糖類の1つであるフコイダンは小腸の免疫細胞に直接働きかけ、免疫力を調整する作用が知られています。その他に抗酸化作用や抗血栓作用を有しており、昆布がアンチエイジング食材と呼ばれる要因の1つです。

炎症やアレルギーを抑える

昆布が持つ多糖類の1つであるラミナランは、昆布が成長のために貯めこんだ貯蔵多糖。ヒトの体に吸収されたラミナランは、腸内細菌を介し過剰な炎症やアレルギーを抑制する働きを持つことが知られています。

むくみ・高血圧を予防

ミネラルの1種であるカリウムは、むくみや高血圧のもととなる食塩(ナトリウム)を体外に排出する際に必要な成分です。昆布には、このカリウムが豊富に含まれており、むくみ・高血圧を予防する作用が期待されています。

新陳代謝を活性化

昆布に含まれるミネラルの1つであるヨウ素は、甲状腺ホルモンの元をつくり、新陳代謝を活発にするなど、人間の成長に欠かせない成分です。

研究で証明した昆布の効果!

研究で証明した昆布の効果!

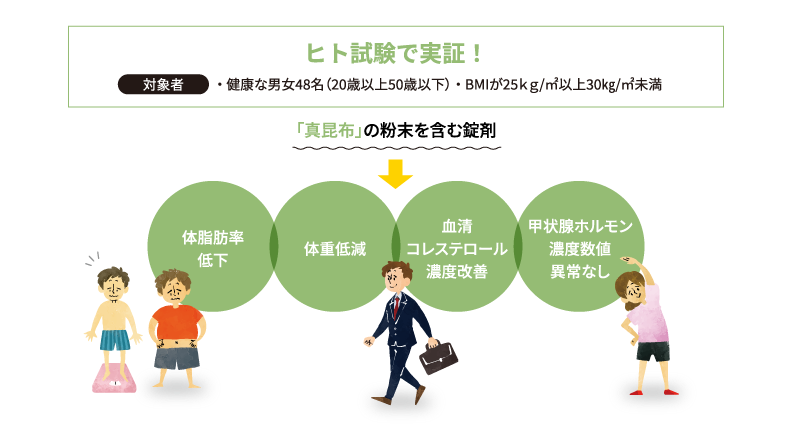

昆布の栄養をヒト試験で実証!

栄養価が高く健康的というイメージの昆布ですが、実際にひとの体にどのような影響をもたらしてくれるのか、知らないひとがほとんどです。北海道ぎょれんでは、昆布に含まれる様々な成分による効能を解明し、昆布の消費拡大・普及啓発に反映させることを目的に2014年から大妻女子大学に研究を委託しています。昆布の効能を科学的に解明すべく、「昆布機能性成分研究」を行っています。

【研究概要】

ヒトが脱ヨウ素処理した昆布を連続摂取することによる体組成、血清脂質ならびに甲状腺ホルモン濃度の変化を評価しました。 試験は20歳以上59歳以下、BMIが25kg/m2以上30kg/m2未満の健康な日本人の男女48名を24名ずつプラセボ群と昆布群の2群に割り当て、被験者一人に対し1日錠剤30粒(毎食10粒)を8週間摂取させ、試験終了後に体組成検査、血液検査を実施。

その結果、昆布群がプラセボ群に比べて、男性の体脂肪率の低下及び男女の血清脂質(コレステロール)の有意な低下が示されました。また、昆布の摂取による甲状腺ホルモン濃度の上昇は認められませんでした。このように、日本人を対象として加工昆布の連続摂取による研究から、

① 体脂肪率を低下させ、体重を低減させる効果

② 血清コレステロール濃度を改善する効果

③ 加工された昆布からのヨウ素(1日1g相当)は甲状腺ホルモン濃度に影響しないこと

が示されました!