長いのは見た目だけじゃない

昆布のなが〜い歴史を味わおう

「コンブ」は「コンプ」だった?

昆布の由来は、アイヌ民族が「コンプ」と呼び、これが中国に渡り、再び外来語として日本に逆輸入されたと言われる説が有力です。昆布と思われる海藻は奈良時代の書物「続日本紀」に初めて登場し、昆布が朝廷に献上されたと記録されています。

「よろこぶ」ときに「よろこんぶ」

昆布は語呂が「よろこぶ」に通じ、「養老昆布」という文字をあてたと言われています。また、昆布の古い呼称「ヒロメ」も「広める」に通じることから、縁起がよいとされてきました。さらに、子孫繁栄を願い「子生婦」の文字をあて、結納品の一つになったとも言われています。

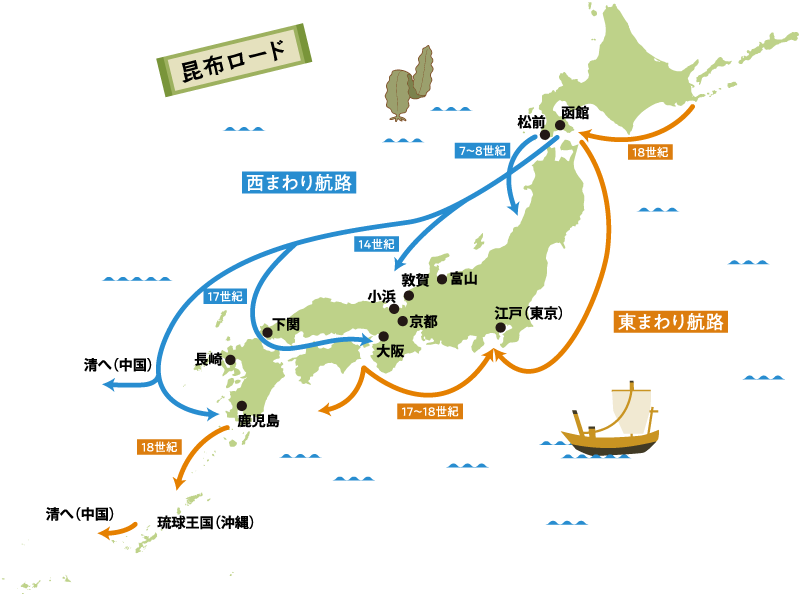

昆布が運ばれた道「昆布ロード」

昆布の交易船が北海道の松前と本州の間を、盛んに行きかうようになったのは鎌倉時代中期以降。室町時代に入ると、蝦夷地(北海道)から越前国(福井県)の敦賀まで船で運ばれ、京都・大阪まで送られていきました。

江戸時代になると、北前船を使って下関から瀬戸内海を通る西まわり航路で敦賀・小浜を経由せず直接天下の台所・大阪へ。その後は、江戸~九州~琉球王国(沖縄県)~清(中国)へと広がっていきました。

この昆布が運ばれた道筋が「昆布ロード」。昆布がもたらされた土地では、独自の料理や食べ方が生まれました。昆布ロードは、日本の食文化を広げた道でもあったのです。

こんぶ一口メモ

毎年11月15日 七五三はこんぶの日

七五三を迎える子どもたちの健やかな成長を願い、1982年から11月15日を「昆布の日」に定めています。