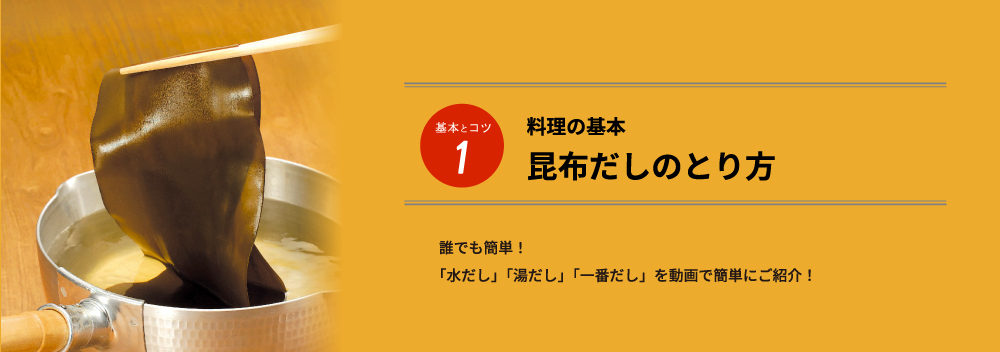

湯だし

一般的に「昆布だし」というとこれ。

毎日のお味噌汁や湯豆腐とうにぴったり。

■ だしのとり方

| 分量 | 1Lあたり昆布20g程度 |

|---|

昆布を水につけた後、火にかけます。

煮立つ直前に昆布を取り出しましょう。

水だし

ゆっくりと引き出した上品なだしは

すまし汁や酢の物等に最適です。

■ だしのとり方

| 分量 | 1Lあたり昆布20g程度 |

|---|

鍋やピッチャーなどに水と昆布を入れ、

2時間以上おき、昆布を取り出してください。

だしのコツ

ピッチャーに入れてだしをとると便利。ただし、昆布の入れっぱなしにご注意を。

一番だし

うま味の強いだしとして、お吸い物等の汁の味

そのものをあじわう料理に向いています。

■ だしのとり方

| 分量 | 1Lあたり昆布20g程度 |

|---|---|

| かつお節30g程度 |

- ① 昆布を水につけて火にかけ、お湯が煮立つ直前に昆布を取り出しかつお節を入れます。ひと煮立ちしたらすぐに火を止め、あくをすくって取りのぞきます。

- ② かつお節はかきまぜずに自然にしずむまで待ってから取り出します。布巾やキッチンペーパーでこすと便利です。

だしのコツ

うま味の強いだしをとる極意は、お湯の温度を60℃に保ち、弱火で40分をかけて、

煮出す方法が最適です。ぜひ、ご家庭でプロの味をお試しください。

二番だし

追いがつおといって新しいかつお節を加えたり、

昆布も新しく加えると香りが生きます。

■ だしのとり方

| 分量 | 1Lあたり昆布20g程度 |

|---|---|

| かつお節30g程度 |

- ① 鍋にだしをとったあとの昆布(もと20〜30センチ分)1枚と、水7カップを入れて弱火にかけ沸騰したら、昆布をとりだし、だしをとったあとのけずり節(もと15g)を加える。

- ② 沸騰したら新しい昆布5センチ長さ1枚を加え、煮立ったら火を止めてさめるまで待ち、一番だし同様にこす。

こんぶ一口メモ

昆布表面の白い粉はうまみ成分

その白い粉は「マンニット」という名のうま味成分。だから昆布は水洗いせず、表面をかたくしぼったぬれ布巾で軽くふく程度でOKです。

乾燥昆布

①10g程ごとにラップし、密閉できる袋に入れる

②冷蔵庫(野菜室)で保管

昆布の保存には、風通しが良く、温度変化が少ない、そして湿度も高くなく、直射日光を避けられる野菜室がおすすめ。

だしあと昆布

①粗熱をとっただしあと昆布をラップで包む

②冷凍庫で保管

千切りや色紙切りにしておくと、解凍後に調理しやすくておすすめ。

こんぶらこが教える、だしの保存の方法

小分けで便利!

アイスキューブで保存

だし汁を多めにとった時や余った時に便利なのが、製氷機で凍らせる「だし氷」。小分けで保存でき、料理に合わせて使えるので、経済的です。1人前のお味噌汁や煮物に使うときに最適です。

そのまま注いで便利!

ピッチャーで保存

ピッチャーの容量に合わせて昆布を入れ、水を注いでそのまま漬け込み、だしをとります。ピッチャーはそのままお鍋に注げるから、時間がない朝の料理で大活躍!

場所をとらないから便利!

ジッパー付密封バッグで保存

大きめの昆布で大量のだしをとる時に、ジッパー付密封バッグが大活躍。水をいれてしっかり口を閉じればすぐに使わない時、袋という形状をいかして、場所を選ばず冷蔵庫での保存が可能です。

こんぶ一口メモ②

長時間煮込む料理には、昆布を敷いて

長時間煮込む煮ものの場合、昆布敷いて煮ると焦げつきの心配がありません。たとえば、豚の角煮などでも、昆布を敷いて煮ると、トロトロになるまで煮ても焦げ付かないばかりか、豚肉特有のクセまで消してくれます。もちろん、その昆布もおいしくいただけます。煮くずれしやすい魚の煮つけなども、竹の皮やアルミ箔の代わりに昆布を敷くと、うまみが加わり、しかも、皮がはがれる心配もなくなります。